「デジタル加飾のトレンド&事例情報」総集編2/3:デジタル加飾の課題と活用のヒント

2025-07-23 :デジタル加飾業界情報

これまでの投稿で紹介してきました事例や、エキスパートから繰り返しお伝えしてきましたデジタル加飾の課題と解決策、また活用のヒントを整理いたします。

本ブログを開始した2020年当時、デジタル加飾はまだ一部の先進的な印刷会社やブランドによる試験的な導入段階にありました。特に、UVインクジェットによる厚盛印刷やデジタル箔押しといった技術は、「目新しい演出」として注目される一方で、「コストが高い」「用途が限定される」といった声も多く、普及には時間を要すると見られていました。

しかしこの5年で、状況は大きく変わりました。

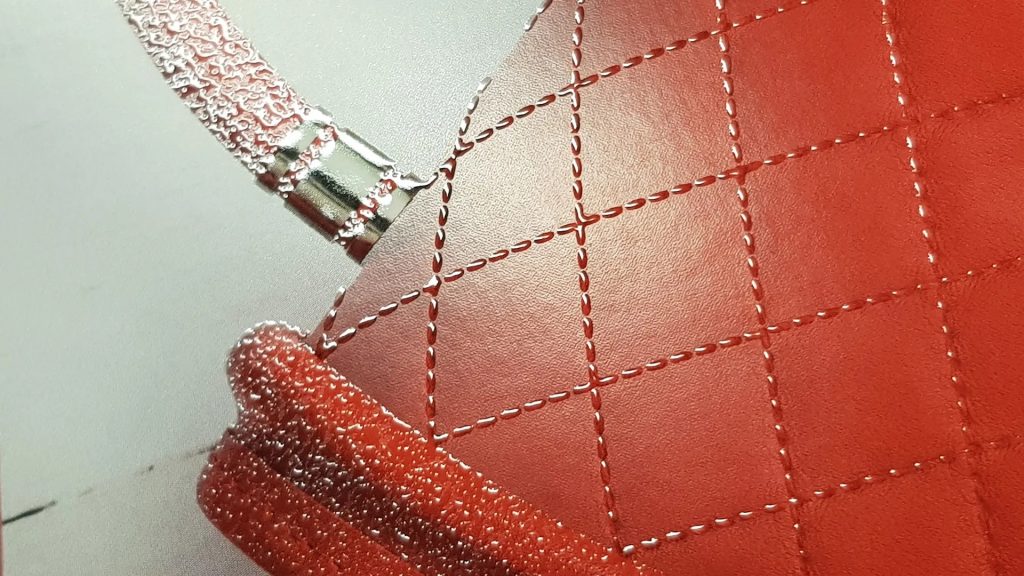

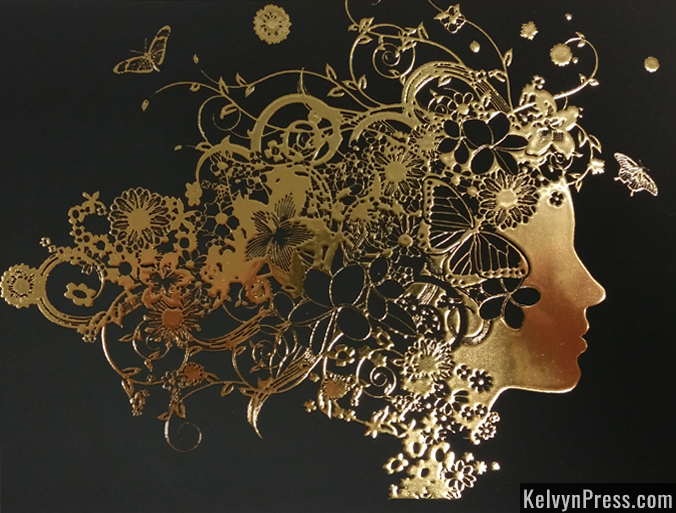

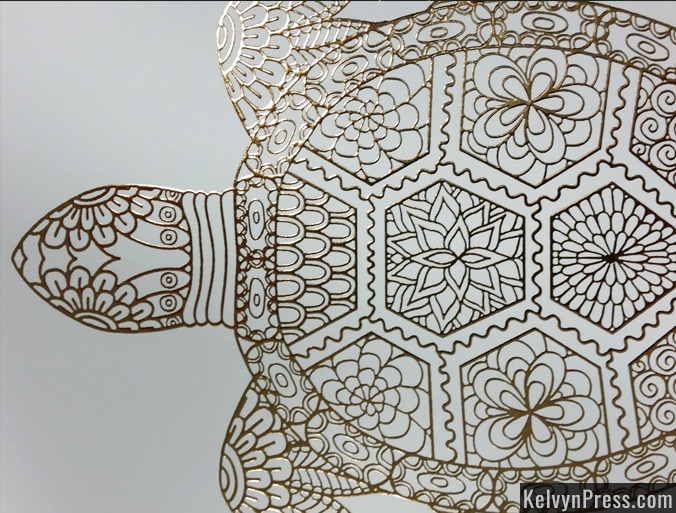

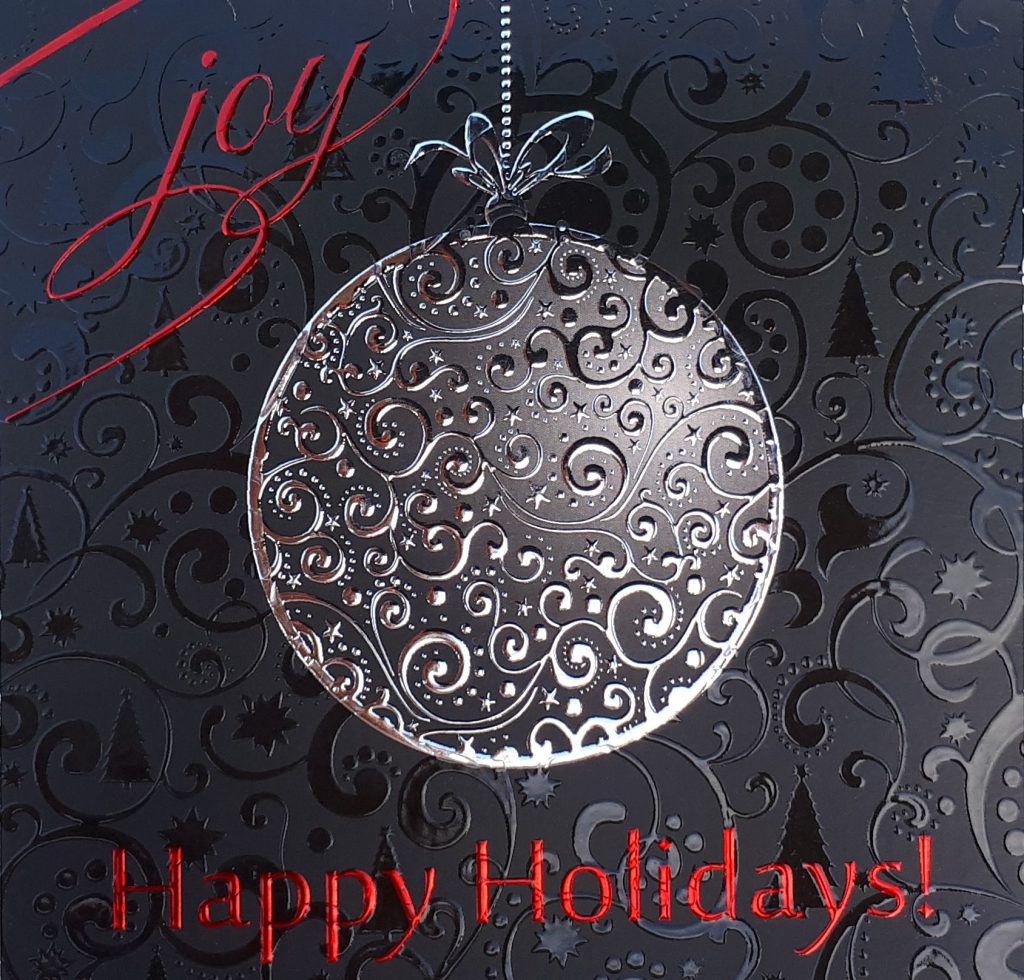

エンボス箔や厚盛ニスといったセンサリー印刷が「触って楽しむ」印刷として定着し、見る角度や照明によって印象が変化するデジタル加飾は、ブランド体験の一部として強い存在感を放つようになりました。

特に注目すべきは、「驚き」や「体験」を提供する価値が、印刷物に求められるようになったことです。

単に情報を伝えるのではなく、五感に訴えかけることで、記憶に残る・話題にされる印刷表現としてデジタル加飾が再評価されています。

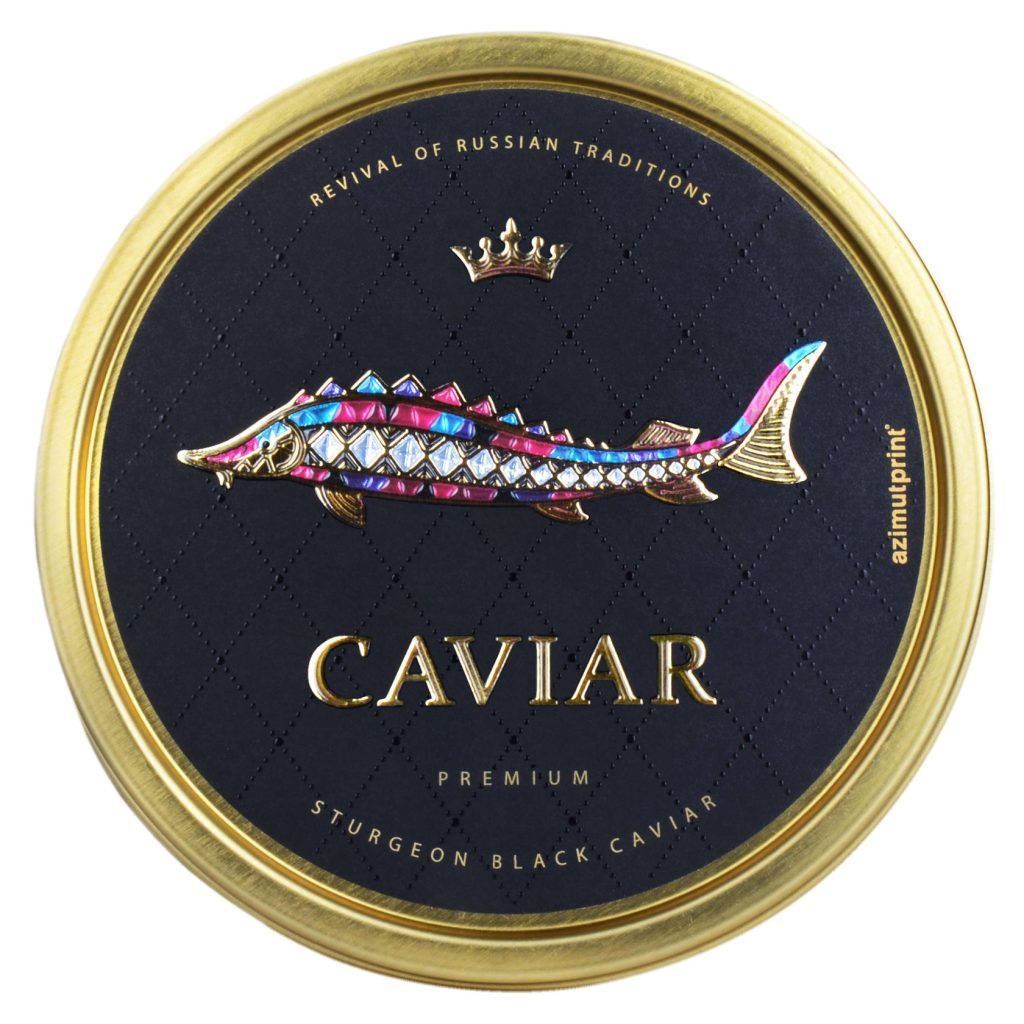

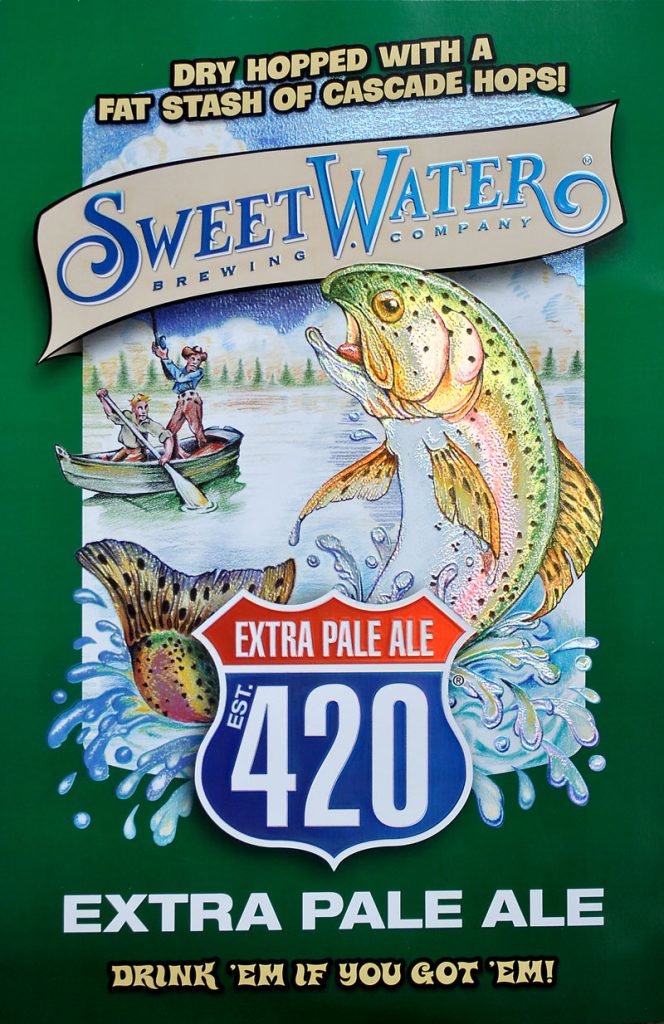

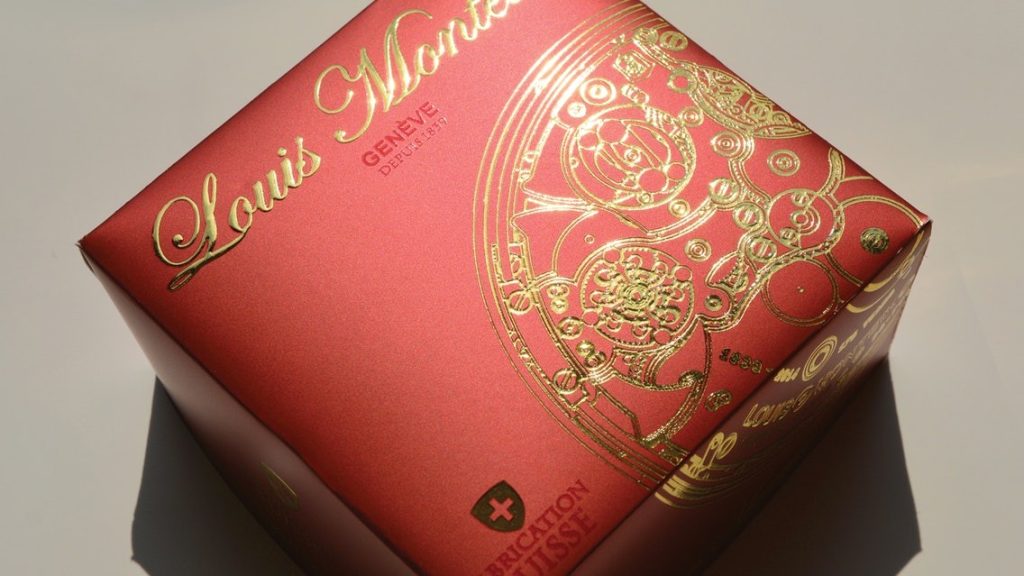

名刺やDMのみならずプロモーション、パッケージ、ノベルティやアートプリントなど、多岐にわたる分野で採用されるようになった今、デジタル加飾はもはや“特別な表現”ではなく、“戦略的な表現手法”として定着したと言えるでしょう。

デジタル加飾は印刷業界に革新をもたらし、新たな機会を生み出す一方で、ビジネスを拡大する上での特有の課題も存在します。これまでの投稿で紹介してきました事例やエキスパートの言葉で繰り返しお伝えしてきましたが、以下に、それらの課題と解決策、また活用のヒントを項目別に整理します。

デジタル加飾を活用してビジネスを拡大する際の課題

1. 市場認知と需要創出の課題

◦ デザイナー・クライアントの知識不足: デジタル加飾の多様な機能(部分ニス、テキスチャ、エンボス箔、加飾デザインなど)について、多くのデザイナーやクライアントが「全く無知」であるという知識ギャップが存在します。そのため、顧客は加飾の可能性を認識しておらず、自ら要求することが少ない傾向にあります。

◦ 製品価値の伝達不足: 印刷サービスプロバイダー(PSP)が自社の能力を十分に誇示せず、顧客にデジタル加飾がもたらす具体的な価値(ROIの向上、ブランド認知度向上など)を効果的に伝えられていないことがあります。

◦ 既存の印刷ビジネスとの差別化: 印刷業界が「情報提供」から「インパクト」のある印刷物へと移行する中で、CMYKのみの印刷では差別化が難しく、コモディティ化の罠に陥りがちです。

2. 運用・技術的課題

◦ 後工程のボトルネック: 新しい高速デジタル印刷機に投資する一方で、仕上げ部門の機器が古く、小ロット・短納期化に対応しきれていないボトルネックが発生することがあります。

◦ ファイルの準備とデザインの制約: デジタル加飾を施すためのファイル準備は複雑であり、デザイナーが加飾の物理的制約(細かすぎるディテール、小文字の潰れなど)を理解していない場合、意図しない仕上がりや問題が発生します。また、Illustratorからの出力ファイルがそのまま使えないことが多いです。

◦ 素材との相性・取り扱い: 加飾後の素材は平らでなくなり、紙の反りやカールが生じやすくなります。ニスや箔が素材に適切に接着しない問題や、ラミネートとの相性、紙の湿度管理も重要です。

◦ 熟練スタッフの確保とトレーニング: 従来の機器とデジタル機器の違いを理解し、効率的に運用できる熟練オペレーターの確保が困難であり、新しい機器導入時のトレーニングも必要です。

◦ 過剰な加飾のリスク: 「Less is More(少ない方が効果的)」の原則を無視し、デザインを過剰に加飾することで、かえって見づらくなったり、ブランドの一貫性を損ねたりするリスクがあります。

3. 販売・価格設定の課題

◦ 価格設定の不確実性とコモディティ化: 多くの印刷会社が「原価プラス」モデルで価格設定を行い、デジタル加飾が持つ付加価値を過小評価し、コモディティ化の競争に陥りがちです。

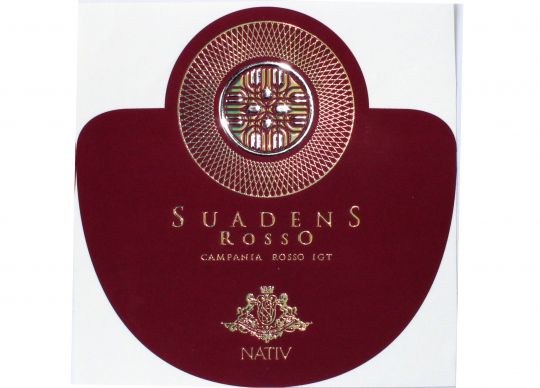

◦ ターゲット顧客の特定とメッセージング: 幅広い層にアピールできる一方で、特定の顧客層(例:栄養補助食品会社、ワイナリー、大学など)に合わせたカスタマイズされたマーケティング活動とメッセージングが必要です。

解決策

1. 市場認知と需要創出の強化

◦ 物理的なサンプルの活用: デジタル加飾の真の力を伝えるには、物理的なサンプルが不可欠です。加飾を施したものと施していないものを並べて見せることで、顧客は視覚的・触覚的な違いを直感的に理解し、その価値を認識します。

◦ 市場教育と需要創造の推進:

▪ ウェブサイトの活用: デジタルストアとしてウェブサイトを活用し、デジタル加飾サービス専用のページを設け、高品質な画像とともに技術やカスタマイズオプションを掲載します。

▪ ソーシャルメディアでの紹介: Instagram, Facebook, LinkedInなどで作品の高品質な画像や動画を共有し、関連ハッシュタグやターゲット広告を活用して潜在顧客と交流します。

▪ デザイナーや代理店との協業: 地元のデザイナーや代理店にサービスを提供したり、最新技術を使った作品制作方法を教えたりすることを提案します。自社ブランドのカスタム認証を提供するのも有効です。

▪ 展示会・イベントへの参加: ターゲット業界に関連する展示会やイベントに参加し、作品サンプルを持参して潜在顧客と直接つながります。

▪ 「体験」の販売: 製品そのものではなく、デジタル加飾がもたらす「感情的なつながり」や「感動」といった体験を売ることに焦点を当てます。

▪ サブブランドの構築: 加飾サービスに独自のサブブランド名を付け、商標登録することで、プレミアムサービスとしての地位を確立し、営業担当者が自信を持って販売できるプラットフォームを提供します。

◦ データとROIの提示: 加飾が視認性や反応率、顧客ロイヤルティ、コンバージョン率を向上させ、ブランド認知を高め、結果として収益増につながることを具体的な数値で示します。A/Bテストを実施し、独自の成功事例やケーススタディを作成することが有効です。

2. 運用・技術的改善

◦ 後工程への投資と最適化: 最新のデジタル印刷機と連携して設計されたフィニッシング機器への投資を検討します。ジョブを最適な機器にルーティングするための評価を常に行い、ワークフロー全体の効率化を図ります。

◦ デザインサポートの提供と教育: 加飾のデザインは複雑な場合があるため、デザインサービスをアップセルとして提供します。社内デザイナーやクライアントのデザイナーにワークフローのトレーニングを実施し、加飾の制約やファイル作成のベストプラクティスを教育します。

◦ 素材理解と慎重な選択: 素材が加飾とどのように相互作用するかを理解し、適切な素材を選びます。必要に応じて、テストを繰り返すことが重要です。

◦ 適切なスタッフ配置とトレーニング: 従来の機器とデジタル機器の違いを理解し、効率的に運用できるスタッフを配置し、新しいデジタルフィニッシング機器導入時には、オペレーターが習熟するまでのトレーニングを確実に行います。

◦ 自動化の推進: 可能であれば、バーコード読み取りや自己セットアップ機能を備えた自動化された機器に投資し、スピード、効率、出力の向上を目指します。

◦ プロトタイピングの推進: 生産前に完全なテストサイクルを実行することが極めて重要です。プロトタイプは、デザインの明確化だけでなく、将来のミスの防止やビジネスの成長にも貢献します。

3. 販売・価格設定戦略

◦ 価値ベースの価格設定: デジタル加飾は商品の価値を高めるため、その付加価値に見合った価格設定を行うべきです。コストプラスモデルではなく、顧客がどれだけの価値を感じ、支払う意思があるかを理解することが重要です。

◦ ニッチ市場の開拓: 大学の募集資料、トレーディングカードゲーム、高級食品パッケージなど、デジタル加飾が特に効果を発揮するニッチ市場を積極的に開拓します。

◦ ラグジュアリーの民主化: かつて高級品に限られていた加飾を、デジタル技術によって中小企業や個人でも手頃な価格で利用できるようにすることで、市場を拡大します。

4. その他

◦ アクセシビリティとインクルーシブデザイン: 浮き出しフォントや点字、触覚フィードバックなどの機能を取り入れることで、視覚障害者や運動障害者など、特定のニーズを持つ人々に配慮したユニバーサルデザインの作成が可能です。

◦ 持続可能性への配慮: 環境に配慮したインクや素材の使用、省エネルギーな生産工程を強調し、環境意識の高い消費者層にアピールします。

デジタル加飾を導入する際は、これらの課題を認識し、適切な戦略と投資を行うことで、競争力を高め、ビジネスを成長させることができるでしょう。

詳細は各々の事例をご覧ください。

次回は「センサリー印刷・デジタル加飾のトレンド&事例情報」の最終回となります。

###

For more info http://www.mgi-fr.com